来訪者の方へ

お知らせ

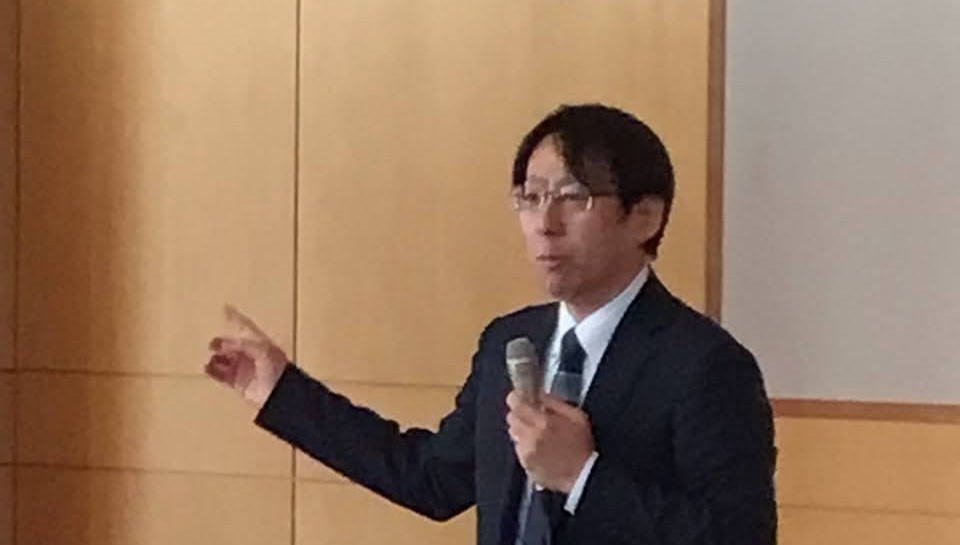

第2回(通算160回)渡辺道治先生

■日時 6月15日(日)午前10時〜12時

■会場 大口町立大口中学校2階ランチルーム(愛知県丹羽郡大口町丸一丁目38番地)

■参加費 年間申込8,000円、今回だけ3,000円

■講師 渡辺道治先生(教え方の学校・主宰)

■演題 学校づくりや授業づくりの基本

〇申込方法

1 申込を希望される方は、下からコースを選択してクリックしてください。(受付前です)

2 「こくちーずプロ」につながります。指示に従って必要事項を入力します。

3 参加費は「銀行振込」または「クレジットカード決済」を選択します。「銀行振込」の場合は、受付期間までに振込を済ませてください。(振込手数料は参加者負担でお願いします)当日現金で支払うことはできません。

4 申込受付期間は、5月15日10時~6月13日昼12時までです。

お問合せ先

NPO法人元気な学校を支援し創る会

事務局

〒491-0051

愛知県一宮市今伊勢町馬寄字八丁堀9-7

℡:090-7864-9936

MAIL:school55.kyousiryoku@gmail.com

新着記事

-

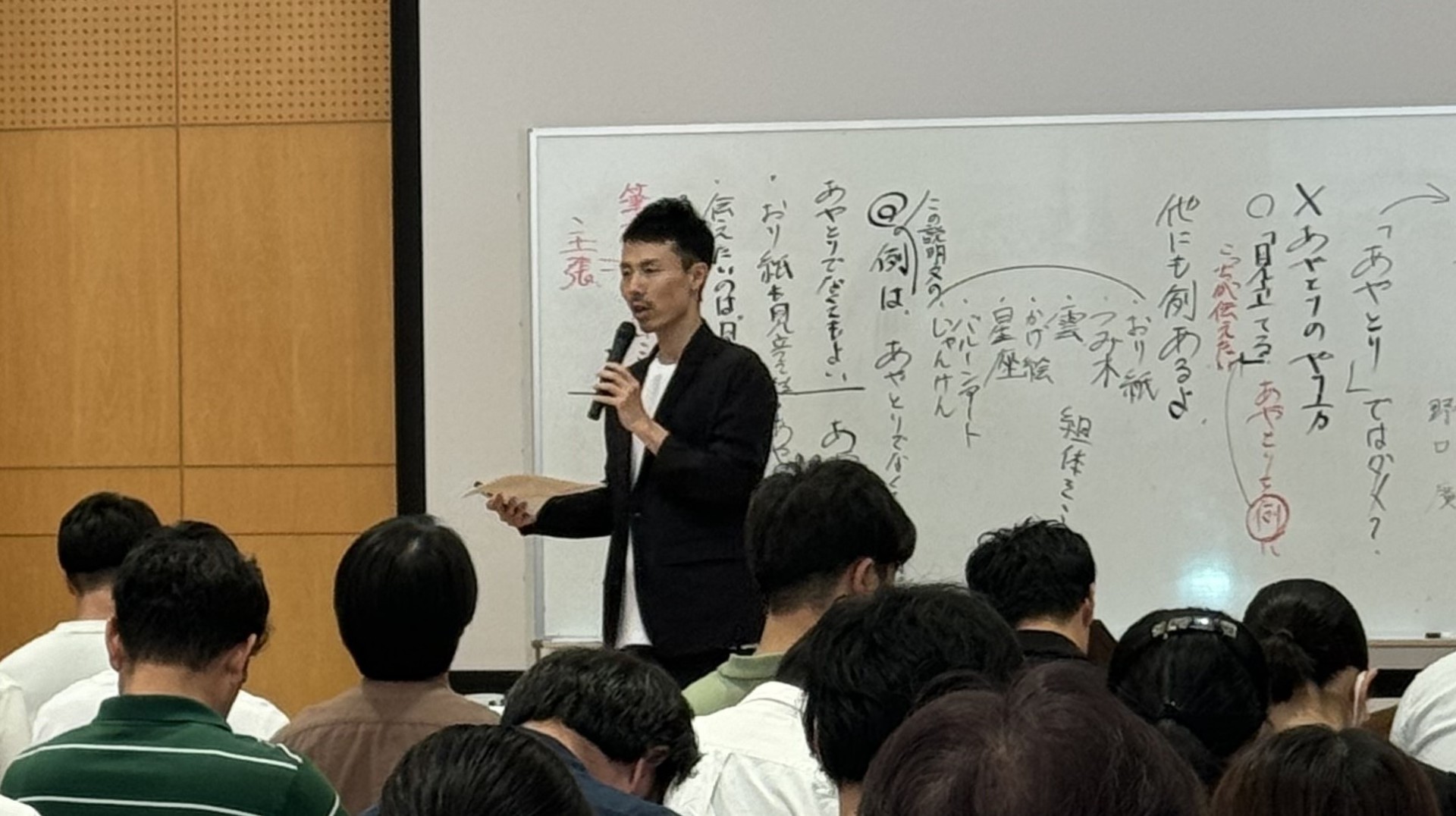

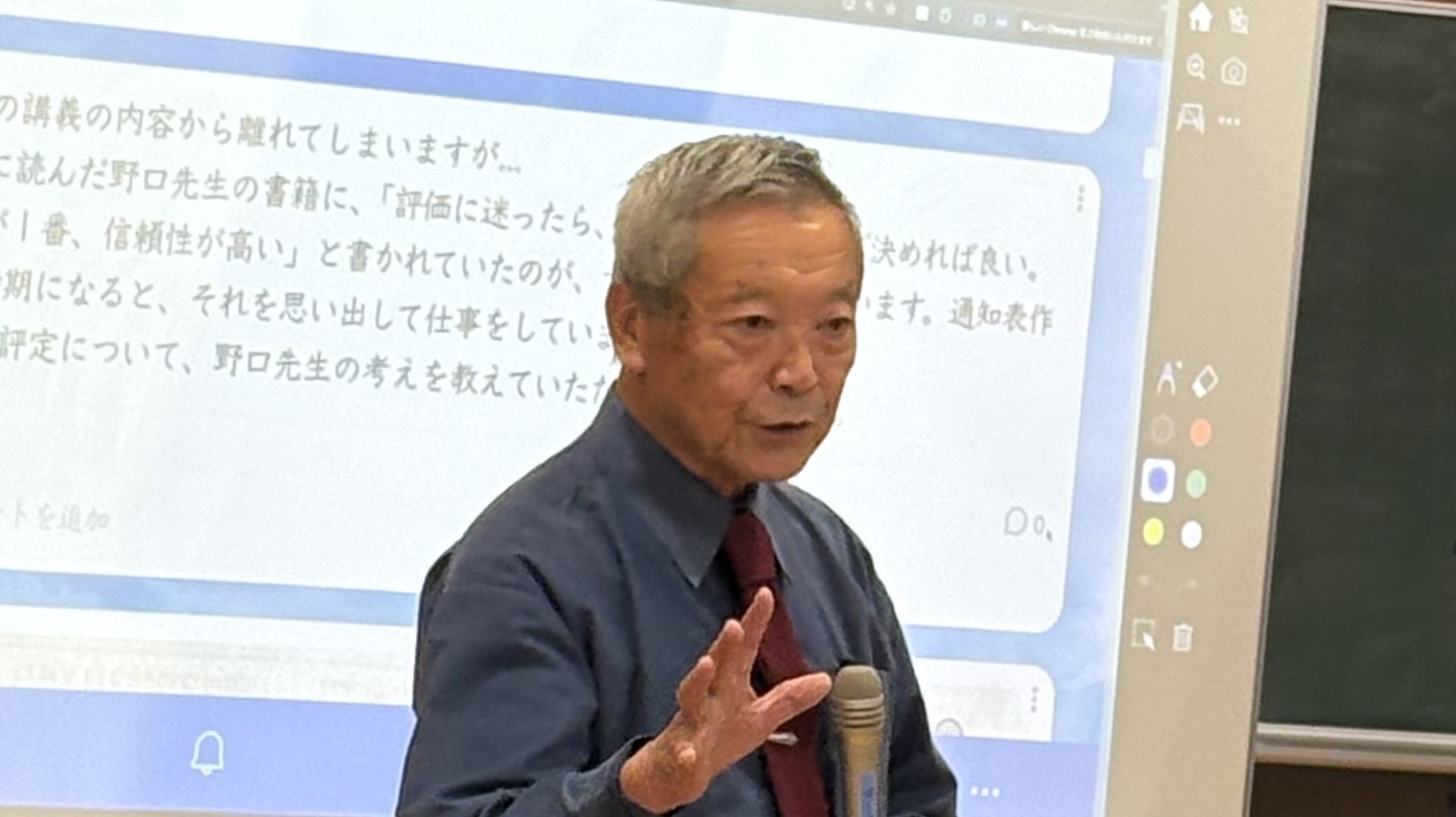

令和7年6月15日(日)、渡辺道治先生をお迎えし、「学校づくりや授業づくりの基本」をテーマにご講演いただきました。 巧みな話術と、日々あらゆる情報を鋭くキャッチする“アンテナ力”に圧倒される、濃密で...

2025/06/15

活動報告

-

■日時 6月15日(日)午前10時〜12時■会場 大口町立大口中学校2階ランチルーム(愛知県丹羽郡大口町丸一丁目38番地)■講師 渡辺道治先生(教え方の学校・主宰)■演題 学校づくりや授業づくりの基本...

2025/05/13

お知らせ

-

■日時 5月10日(土)午前10時〜12時■会場 大口町立大口中学校2階ランチルーム(愛知県丹羽郡大口町丸一丁目38番地)■講師 赤坂真二先生(上越教育大学 学校教育専攻科教授)■演題 The学級経営...

2025/04/06

お知らせ

配布文書

-

- 公開日

- 2025/04/06

- 更新日

- 2025/04/06